历史寻踪:城市排水设施最早出现在商朝(组图)

在江西省赣州市宋城公园一处古城墙旁,伫立着主持修筑福寿沟的北宋著名水利专家刘彝的铜像。 谢过房/摄

在江西省赣州市宋城公园一处古城墙旁,伫立着主持修筑福寿沟的北宋著名水利专家刘彝的铜像。 谢过房/摄

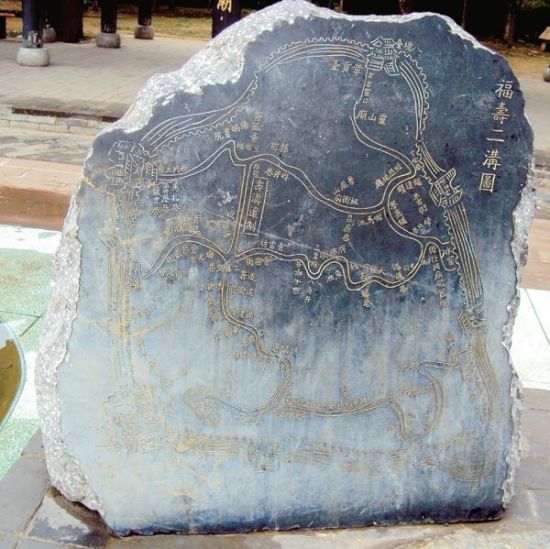

刘彝铜像旁的立石上刻有光绪年间勘测绘制的“福寿二沟图”。之所以取名“福寿沟”,是因为两条沟的走向形似篆体的“福”、“寿”二字。 谢过房/摄

刘彝铜像旁的立石上刻有光绪年间勘测绘制的“福寿二沟图”。之所以取名“福寿沟”,是因为两条沟的走向形似篆体的“福”、“寿”二字。 谢过房/摄

商朝时已有城市排水设施

◎本刊特约撰稿 周楫

中国人很早就知道,废水淤积有损健康。战国末期成书的《吕氏春秋》称,“水郁则为污”。东汉时的《说文解字》云:“污,浊水不流也。” 因此,自从华夏大地进入文明时代,排水就成为城市建设的重要内容。

与古罗马等其他古代文明的城市排水设施相比,中国古代的城市排水系统,兼有明沟、明渠和管道。明沟和明渠是指地面上人工挖掘的水道,小者称沟,大者为渠。管道指埋在地面下的水道。为了不影响交通、场地使用或观瞻,明沟明渠可以加盖。例如,北京故宫博物院和许多城市的排水渠道,多采用加盖的形式。明沟、明渠和管道有坡度,水借助重力从高处流向低处。中国古代早已采用陶土烧制的地下排水管道,这比欧洲中世纪城市仅靠明沟明渠排水更卫生。

在迄今为止的考古发现中,中国最早的下水道部件来自商朝。安阳殷墟遗址下水道的T字型部件,令笔者一位80后的朋友惊叹不已,因为它与今天市场上出售的家用下水道T字型部件,几乎一模一样。

春秋战国时期,中国城市排水技术有了巨大进步。春秋时期成书的《考工记》说:“窦,其崇三尺。”这里所说的“窦”,是宫中下水道。战国时期的城市中已有陶制的排水沟渠,称“陶窦”。陕西咸阳市东郊曾发掘出战国后期的秦都咸阳的一座宫殿遗址,推测为高台建筑,台面有比较完善的排水设施。

此后,不限于京城,相关的排水设施遗址在全国许多城市都有发现。北宋期间,著名水利专家刘彝在赣州(江西赣州市)主持修筑了罕见的城内排水系统——福寿沟。虽经历了900多年的风雨,福寿沟至今仍完好畅通,并继续作为赣州居民日常排放污水的主要通道。直到今天,赣州暴雨后仍能迅速排水。

中国古代排水设施的巅峰之作,则是在大一统皇都的北京。元代著名科学家郭守敬为大都规划了水系工程。大都的排水,是在道路干道两侧用石条砌筑宽约一米的明渠,将废水通过城墙下预先构筑的涵洞排出城外。北京城人口在明末已经接近百万,清代则超过百万,是当时世界人口最多的城市。明清时期的北京城有比较完整的排水沟渠系统,是在元大都的基础上发展起来的。明朝采用砖和条石砌筑地下排水管道,宽达1米左右,高达2米左右。清朝还使用了金属管线。据清代昭涟的笔记《啸亭杂录》记载:“康熙中通沟洽,其沟皆以巨石筑之,其中管粗数尺,昔生铜所铸也。”

紫禁城内的排水沟渠自成系统,除地下暗沟外,还有明渠——内金水河。护城壕既有防御作用,也是城内供水和排洪泄污的明渠。德胜门外西水关是从护城壕引水入关的上游,前三门(前门、崇文门、宣武门)外的护城壕则是城内主要沟渠排水泄污的下游。城内主要沟渠有大明壕、东沟、西沟即东长安街御河桥下沟等。这些沟渠都顺着地势,自北向南流去。外城有龙须沟、虎坊桥明沟和正阳门东南三里河等沟渠,都起着排泄前三门护城壕余涨的作用。相传明清时代,每年都要派人在北京的下水道中走一圈,如果衣服上没有沾泥,就说明下水道没有淤积。据侵华的八国联军军官回忆,1900年8月,八国联军中的英军先头部队从阴沟淤泥中爬入沙窝门(即广渠门),攻入城内。可见,直到清末,北京下水道中仍然可以走人。

鸦片战争以后,随着列强侵入中国,在沿海城市的租界也引入了近代西方的下水道设计。这些系统在具有先进性的同时,也有强烈的半殖民地色彩。上海公共租界和法租界都有大片中国贫民居住的,完全没有下水设施的棚户区。当今广受称赞的青岛下水道系统,当年欧洲人居住区和华人区也很不平等,欧洲人污水道的出口就在华人区。

民国时代,中央和地方政府也曾有过改善城市卫生的计划,但是由于外敌入侵和内战不断,大多计划胎死腹中。1932年出版的《青岛下水道分区图》,1939年出版的《山西太原市下水道计划》,今天仍静静躺在国家图书馆的古籍阅览室中。

20世纪50年代,随着中国真正意义上的工业革命开始,中国翻译出版了苏联下水道建设的数十部著作,包括工矿企业、居民住宅下水道的设计标准和施工方法等。虽然当时中国也曾探索下水道建设的“土洋结合”经验,但苏联的设计理念和模式还是占了主导地位。60年过去了,中国的诸多事业迅速发展,城市排水虽然也在不断前进,但与发达国家相比,仍然有较大差距。

(本文参考文献:《中国大百科全书(土木工程卷)》、《中国大百科全书(建筑园林城市规划卷)》、《中国古建筑术语词典》等。)

|

|

|